El petróleo en las culturas autóctonas

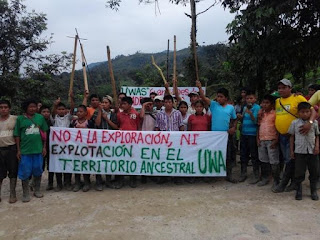

La explotación del petróleo significó una arremetida contra territorios agrícolas, contra comunidades como la de los Uwa en Colombia, cuyas tierras forman parte de los predios literarios a través de sus leyendas transmisoras de mitos, magias y religión, según lo acreditan cronistas y misioneros que visitaron la región en el siglo XVII.

Hoy se ven excluidos por la explotación petrolera que afectó los espacios naturales de caza y pesca. Pero la historia no se detiene y del subsuelo de las leyendas surgen las controversias que plantea el petróleo, ya no cabe el espíritu de un pescador o cazador en cauces de ríos secos o en asfálticas montañas, donde la hostilidad humana ahuyenta los animales, y los frutales se ahúman con el negro de los mechurrios.

La avalancha petro-colonizadora no deja lugar para que los pueblos conserven su horizonte cultural y económico propio, y muestren que la leyenda sigue siendo posible si se les permite gestar su desarrollo en condiciones dignas, incorporados a la modernidad y a las nuevas tecnologías, sin perder sus costumbres.

Ecuador ha visto extinguirse grupos autóctonos que no pudieron sobrevivir al impacto ambiental, impuesto por la explotación petrolera, sobre la cual no se había expresado el holding para evitar los derrames y su consiguiente contaminación. En el ensayo El festín del petróleo (1974) Jaime Galarza Zavala ausculta los intríngulis de la industria que determina la economía del Ecuador.

El escritor ecuatoriano aborda el problema nativo con un inicio histórico, demuestra los problemas culturales y los motivos para resistirse a la explotación petrolera, tal como se ha manejado hasta la actualidad, los porqués dependen de los testimonios y documentos citados; Galarza relata, cita, evidencia con lenguaje al alcance de todos, fuentes explícitas en el texto para describir los megadiversos problemas que la perversa dinámica del petróleo creaba en la región.

Los Shuar, aquello pobladores incorporados a las crónicas de los misioneros como indómitos reductores de cabezas, participan hoy en gran parte de la economía agrícola de Ecuador. En medio del proyecto moderno que desarrollan han logrado conservar lengua, creencias y rasgos culturales.

Mario Melo, (2011) estudioso de los problemas legales que la explotación del petróleo ha provocado en la región de Sarayaku, donde habitan los shuar, refiere en un ensayo, las amenazas de que es objeto la comunidad por los explotadores del petróleo, quienes han iniciado las perforaciones en zonas de reserva sagrada para los shuar.

Las etnias nativas reclaman como forma ideológica de resistencia las originadas en su propia civilización, de lo contrario consideran que se distorsiona la realidad de sus pueblos. Felipe Guamán Poma de Ayala a principios del siglo XVII consideraba que los indios eran propietarios naturales de la tierra.

Las etnias nativas reclaman como forma ideológica de resistencia las originadas en su propia civilización, de lo contrario consideran que se distorsiona la realidad de sus pueblos. Felipe Guamán Poma de Ayala a principios del siglo XVII consideraba que los indios eran propietarios naturales de la tierra.

El escritor denota la intencionalidad de convertir a los lectores en jueces conmovidos, para no olvidar que esas tierras enseñaron sus técnicas agrícolas al mundo colonial, también la región interandina alcanzó niveles técnicos y artísticos depurados en el trabajo de metales y cerámica.

Hoy podemos oír en cantos la música trifónica cuya variedad rítmica depende de la motivación que la genera: nacimiento, cosecha, muerte y ceremonias rituales.

Pero también las híbridas melodías que brotan de quenas y charangos, cantando aquí al culto religioso y mezclando más allá su carga de tradición, rebeldía y sumisión, que en expresadas con sonidos originales e interceptadas con los tonos esquivos del rock ocasiones son y del fox incaico. Todas ellas impregnadas del contexto mestizo que varía su código de acuerdo con las necesidades del área cultural.

Hoy podemos oír en cantos la música trifónica cuya variedad rítmica depende de la motivación que la genera: nacimiento, cosecha, muerte y ceremonias rituales.

Pero también las híbridas melodías que brotan de quenas y charangos, cantando aquí al culto religioso y mezclando más allá su carga de tradición, rebeldía y sumisión, que en expresadas con sonidos originales e interceptadas con los tonos esquivos del rock ocasiones son y del fox incaico. Todas ellas impregnadas del contexto mestizo que varía su código de acuerdo con las necesidades del área cultural.

Hablar de música en zonas petroleras es oír tonadas de nostalgia, de resistencia, de convivencia y relaciones armónicas, entretejidas con la defensa del bosque amazónico que sufre la destrucción con la explotación del petróleo y la madera.

La música articula intereses culturales que, algunas veces, conducen a fortalecer las convivencias, y otras ponen en práctica lo que San Agustín cuenta en sus Confesiones sobre cantar himnos y salmos en la Iglesia, para entretener y divertir el tedio y la tristeza y evitar así la depresión de un pueblo.

Los ensayistas ofrecen un enfoque hermenéutico de sus problemas. Con una visión que parte desde adentro de ellos mismos enfocan la representación de los “otros”, que no por pertenecer a diferentes comunidades dejan de ser sus semejantes.

Hernán Ibarra habla en su ensayo Neoindigenismo e indianismo: el caso Ecuador sobre la constitución de identidades” (1994) sobre tierras, recursos, lenguas y cultura que reclaman los habitantes de Sarayaku a través de manifestaciones artísticas y movimientos sociales, en cuyos discursos de protesta, en idioma quechua, manifiestan sentirse ajenos al cuerpo vertebrado institucional.

Nos preguntamos ¿No será posible la convivencia, a base de respeto, entre el petróleo, que bien manejado puede generar innumerables beneficios a los habitantes autóctonos, y las comunidades que lograrían mejor calidad de vida, conservando sus rasgos culturales?

Faltan muchas obras por investigar, testigos válidos a quienes aún no se les ha prestado la debida atención, algunos materiales fragmentarios y otros de difícil acceso, por la escasa difusión que las obras literarias sobre Narrativa del petróleo tienen fuera de sus países de origen.

De todas maneras seguiremos buscando entre lo viejo e indagando sobre nuevas propuestas narrativas, poéticas y ensayísticas, con la esperanza de encontrar no un montón de palabras en permanente riña con el petróleo, tampoco rememorar un pasado cuyo juego estaba lleno de trampas, sin posibilidad de superarlas, sino un pensar el petróleo como la ficción espléndida que hay que concretizar, narrar para construir nuevas utopías.

Comentarios

Publicar un comentario